青木蘭麝堂 | 青木蘭麝堂

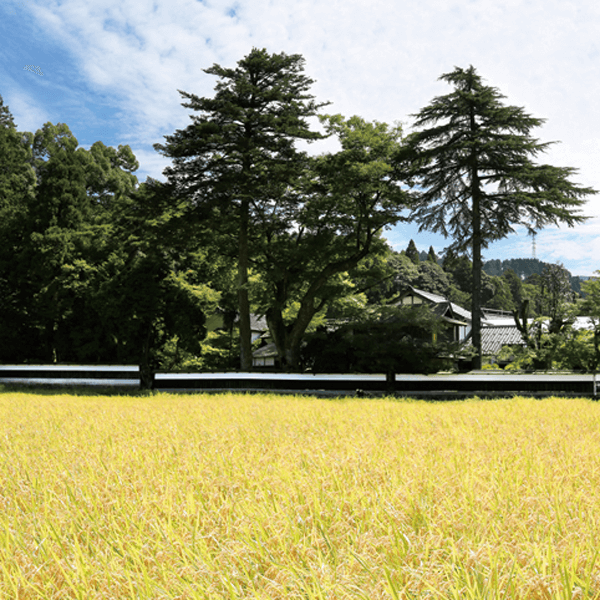

shop青木蘭麝堂は、戦国大名・朝倉氏の時代より越前東郷の地に根付く老舗で、旧家の家屋を当時の面影を残しながら継承しています。建造物や庭のほか、数々の貴重な歴史資料を所蔵。一乗谷朝倉氏遺跡観光の折には、青木蘭麝堂にぜひお立ち寄りください。

〒910-2161 福井県福井市脇三ケ町25-19

TEL:0776-41-0078FAX:0776-41-0078Eメールでのお問い合わせ

営業時間:8:00〜18:00 (年中無休)

URL:http://www.ranjyado.com

青木蘭麝堂へのアクセス

●JR福井駅から

- 鉄道:JR福井駅(越美北線)から約15分「一乗谷駅」下車、徒歩20分

- 京福バス:福井駅西口のりば5(一乗谷東郷線)から約20分

- 「道の駅一乗谷あさくら水の駅」下車、徒歩4分タクシー:片道10Km 約20分

●北陸自動車道「福井IC」から

- 車:「福井IC」を下りて158号線で10分

福井県へのアクセス

●東京から

- 鉄道:東海道新幹線、米原経由北陸本線特急で

- 北陸新幹線「金沢駅」乗り換え北陸本線特急で

- 車:東名、名神、北陸自動車道で「東京IC」「福井IC」

- 高速バス:東京駅八重洲南口福井

- 飛行機:羽田小松連絡バス福井

●大阪から

- 鉄道:JR湖西線特急で

- 車:名神、北陸自動車道で「吹田IC」「福井IC」

- 高速バス:大阪阪急三番街福井

●名古屋から

- 鉄道:北陸本線特急で

- 車:名神、北陸自動車道で「名古屋IC」「福井IC」

- 東海北陸自動車道「白鳥IC」経由で

- 高速バス:名鉄バスセンターJR名古屋駅福井

青木蘭麝堂の歴史

戦国大名・朝倉氏が築いた一乗谷の城下町には、京都から争乱を避けてきた僧や文人、公家などが集まり、華やかで雅な独特の文化が形成されました。一乗谷からほど近いこの越前東郷の地にも、そうした長い歴史のエッセンスを封じ込めた旧跡が数多く残されています。

青木蘭麝堂もそうした旧跡のひとつとして数えられています。青木家は、朝倉氏が一乗谷を治めた戦国時代より続く旧家として、先祖代々この地に根付いてきました。

当家が老舗青木蘭麝堂として蘭麝酒の販売を始めたのは、1851年(嘉永4年)ごろと伝えられています。明治時代には、天皇侍医をつとめた岩佐純医師によって蘭麝酒の滋養が高く評価されました。明治期の文献には、蘭麝酒について「これを服して心を開き、邪気を除いて魂魄を定め、驚愕を止めて智を益し、<中略>軽身不老、延年神仙、明目耐老、正に飛行千里の爽快さは、天下無類の美酒」と記されています。

また、北海道開拓団の健康維持のため、北前船ではるばる送られていた記録も残されています。蘭麝酒はその長い歴史の中で、たくさんの人びとの健康を守り、大事に愛飲されてきたのです。

- 1552年(天文21年)漢方薬業 蘭麝酒創成

- 1779年(寛政11年)酒造業を開始

- 1851年(嘉永 4年)蘭麝酒の営業販売開始

- 1891年(明治24年)明治天皇侍医・岩佐純氏により証明書を拝領

- 1999年(平成11年)青木家屋敷林、福井市重要建築物第1号指定

- 2015年(平成27年)蘭麝酒が福井市・ふくいの恵みに認定

- 2016年(平成28年)福井県よりふくいのチャレンジ老舗企業に認定